宮崎県に雀ヶ野という珍しい名字がある。「すずめがの」と読むこの名字の音を聞いたとき、俳句の上の句みたいだ!と思った。ほら、頭の中に住まう百人一首の読手が「すずめ~がの~」と心地よく唄っている。※

考えてみれば名字と詩歌は自然を題材とするという点が共通しているじゃないか。日本人の名字は地形や風景をもとにしたものが多くあり、詩歌の多くは四季折々の美しさを詠んでいる。

30万種近くあるとも言われる日本人の名字を組み合わせれば、五・七・五の俳句を作れるのではないだろうか。少し話が飛躍するが。

ということで日本人の名字だけで俳句作れる説を検証してみました。ちなみに私はこれまで詩歌を作ったことがありませんので、雰囲気偏重でいきます。

名字は必要に応じて同音の他の字に変換してもよいものとする。また「名字由来net」に記載のある名字のみ使用可能とし、俳句は「5・7・5の定型詩」とだけ定義しその他一切の規律は無視した。願容赦。※短歌と俳句はちがうもの

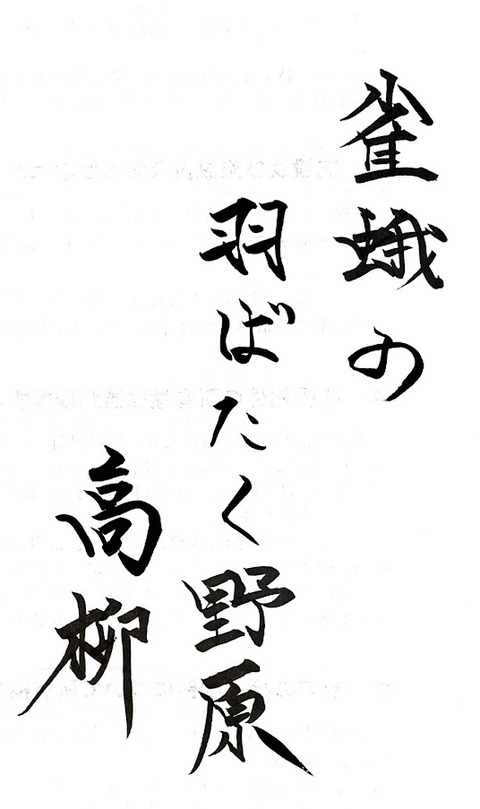

【第一句 すずめがの】

名字:雀ヶ野、羽畑、久野、原、高柳

読み:すずめがの、はばた、くの、はら、たかやなぎ

雀蛾の 羽ばたく野原 高柳 /読み上げ

(読み上げをクリックすると別窓で読み上げ音声が流れます)

大意:月光に誘われて羽ばたくスズメガ(ガの一種)を、高くそびえた柳の木が見守っている。人間から嫌われる蛾と不気味にしだれた柳の葉が共鳴し、静かな夜にひとつの情景を描き出しています。

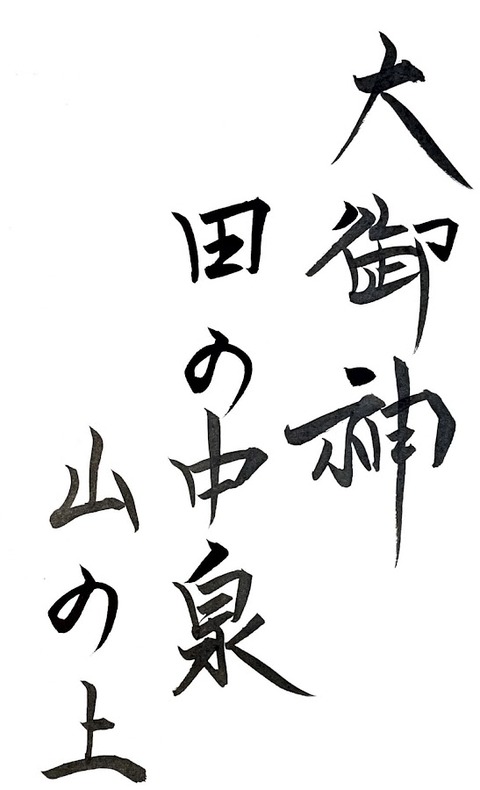

【第二句 おおおかみ】

名字:大岡、三田、野中、泉、山之上

読み:おおおか、みた、のなか、いずみ、やまのうえ

大御神 田の中 泉 山の上 /読み上げ

大意:古来から人間はあらゆる事物のなかに神の姿を感得してきました。田や山といった何気ない自然の風景を偉大なる存在の顕現と見るのが信仰者の持つべき態度なのではないでしょうか。大御神は通常おおみかみと発音します。

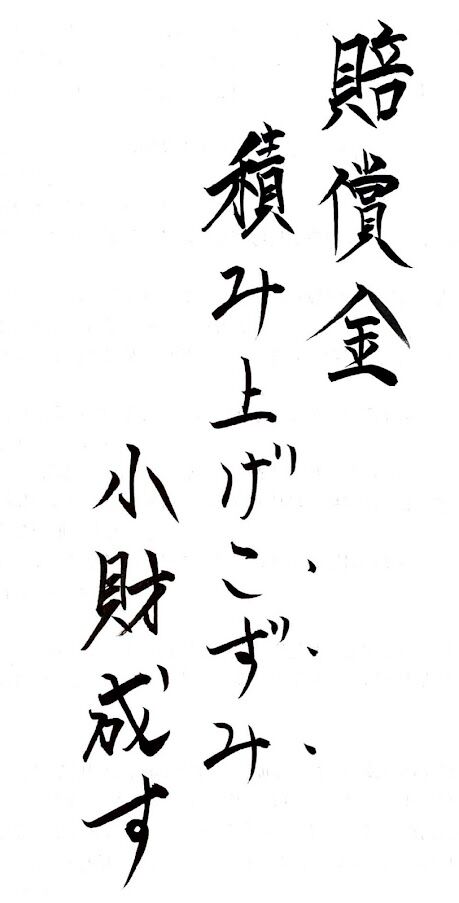

【第三句 ばいしょうきん】

名字:倍賞、近都、見上、古住、小財、那須

読み:ばいしょう、きんつ、みあげ、こずみ、こざい、なす

賠償金 積み上げこずみ 小財成す /読み上げ

大意:何らかの賠償金で蓄財した人を羨んで言う句。こずむ(こずみ)とは「うずたかく積む」という意味の九州の方言です。

---

【TIPS】

ここでちょっとなか休み。

名字で俳句を作るときは、LINEの友達一覧やアドレス帳を眺めてみたりするといいかも。

知人の名字と全く知らない人の名字だと、字面から得られるインスピレーションが違います。

あいつ懐かしいな、元気かな、なんて感傷に浸るのもオツなもんですよ。これまでに登場した「雀ヶ野」さんは職場で関わりのある方、「大岡」ちゃんはチェロ弾きの後輩、「財津」くんは学生時代のバイト先の同僚でした。

それでは本編に戻りましょう。

---

【第四句 こおろぎと】

名字:興梠、所、頃安、武庫川、脇

読み:こおろぎ、ところ、ころやす、むこがわ、わき

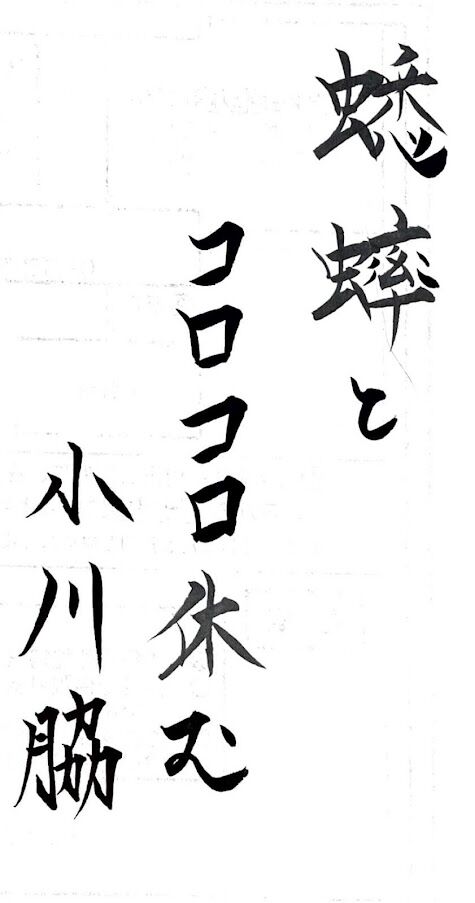

蟋蟀と コロコロ休む 小川脇 /読み上げ

大意:コオロギのコロコロという鳴き声響く自然豊かな場所、小川の脇で涼みながらころころ寝そべる休日のひととき。

【第五句 しめかけて】

名字:七五三掛、手拝、志手、大鋸村、井仁、佐間

読み:しめかけ、てはい、して、おがむら、いじん、さま

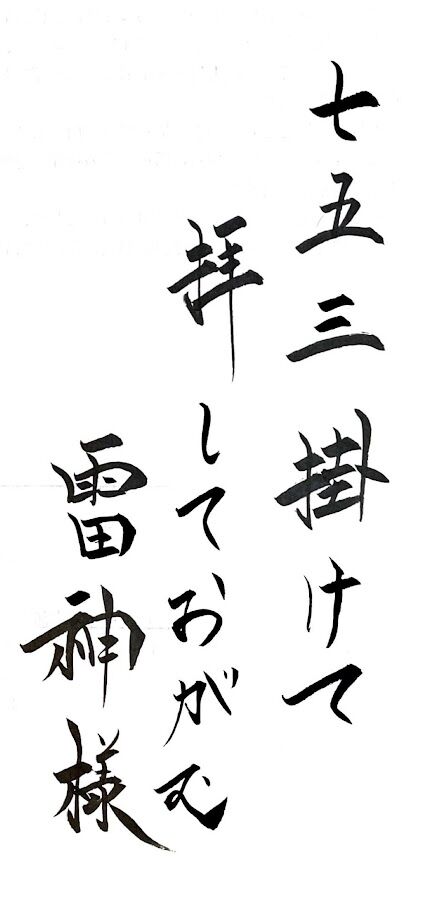

七五三掛けて 拝しておがむ 雷神様 /読み上げ

大意:七五三縄と書いて「しめなわ」と読みます。しめなわとは神前や神域などで神聖さを表すために使われる縄のこと。また、雷は自然の猛威であると同時に恵みの雨がもたらされる合図の鐘でもあります。表裏一体の自然現象に人格を持たせて雷神として祀り七五三縄をかけて拝む素朴な信仰を描写した句です。

しめ縄の紙飾りは雷、垂れ下がった藁は雨、縄の太い部分は雲をそれぞれ表すという説がある。七五三(しめ)という独特の読み方は、垂らした藁の本数に由来。

まとめ

パズルのように名字を組み合わせていくのが楽しかった。使いたい音を補完するような名字がバッチリ見つかったときの喜びはこれじゃないと味わえない。

何より感慨深いのは、意図せずして題材が自分の好きな物に限定されたということだ。金・昆虫・信仰。自己を構成する要素がおのずから漏れ出てひとつの句を作り上げるのは、もはや神秘と言っていいだろう。もしかして俳句の楽しさってそこにあるのか。どえらい遠回りをして当たり前のことに気がついてしまった。

ちなみに、使った名字の中で最も人口が多かったのは原さんで244,000人、少なかったのは10名(およそ)の同率で武庫川さん、大鋸村さん、井仁さん、佐間さんだった。(名字由来netより)

使われた名字の人口総数で競う「ハイク・ポピュレーション・バトル」なんてのも面白いかも。みなさまのコメント欄への投稿、お待ちしております。

参考:名字由来net さま

---

まいどおおきに!

日記、思想、ゲーム記と『コロコロコミック』くらい様々な要素が入り混じっている当ブログですが「企画カテゴリ」にて力を入れた記事を公開しております。あんじょうよろしゅうたのんまっせ。

コメント

コメント一覧 (1)

中学生の頃に習った藤原道長の句が、

習ったその日から今日までずーっと忘れないものがあります。

「この世をば わがよぞと思う 餅つきの 欠けたる事も なしと思えば」

5.7.5.7.7ですかね。

意 この世は全て自分の思い通りになる。みたいな意味?笑

何故これを覚えているのかわからないんですが、

一番印象深い句です。

くっちゃん

が しました

しました